2025.08.19

社員コラム

お盆

著者:宮田 有子

皆様、暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

まだまだ続く災害級の暑さにどうかお身体壊されませんよう、ご自愛くださいませ。

さて、私事ですが・・・今年の5月に母親が亡くなりました。

今年に入ってから体調不良が続き老衰による心不全でこの世を去りました。

というわけで今年の我が家はいわゆる新盆(初盆)です。

はて、お盆とは何なのでしょうか?

日本人として知っておきたいお盆の話を少し。

お盆とは、一般的に7月13日~16日もしくは地方によっては8月13日~16日(昔の暦の数え方と今の暦の数え方の違い)にご先祖様をご自宅にお迎えしてご供養する行事の事を指します。

7月・8月いずれも13日に迎え火を16日に送り火を焚いて、ご先祖様の色々な精霊をお迎えし、また あの世に帰っていただく。京都の大文字焼きもそれにあたります。

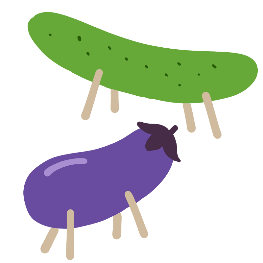

皆さん、よくこのお盆の時期にキュウリとナスに割りばしが刺さったものを見かけした事がありませんか?

あれは「牛馬飾り」といって、キュウリは馬に見立て「早くお家に帰ってきてね」、ナスは牛に見立て「ゆっくりあの世に戻って下さいね」との意味が込められているとの事。

ここで「お盆」の由来を簡単にご紹介

お盆は仏教における「盂蘭盆会(うらぼんえ)」、または「盂蘭盆(うらぼん)」を略した言葉とされています。語源は、サンスクリット語の「ウランバーナ(=逆さに吊り下げられた苦しみ)」だそう。何だかおっかない言葉が出てきましたが・・・。

その昔、お釈迦様のお弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)が亡き母を救う話に由来しています。

「目連尊者の母親は、子を溺愛するあまり周囲の不幸に無関心だったことが原因で、

天上界には行けず餓鬼道に落ちてしまいます。餓鬼道に落ちた母親は逆さ吊りに

され、飢えと渇きに苦しんでいました。神通力をもっていた目連尊者はお釈迦様に

相談したところ「夏の修行を終えた7月15日に僧侶達を招き供物をささげて供養

するとよい」という教えを受けます。

これに従って供養したところ、その功徳によって母親は極楽往生を遂げました。

その時、喜び舞った踊りが《盆踊り》の由来とも言われています。」

これは、仏教の伝来によって取り入れられた風習ですが、日本各地には古来から夏時期には祖霊を祀る習慣があったとも言われています。日本人の祖先崇拝が影響していているのでしょう。

こうした日本古来の風習と仏教の考えが混ざり合った結果、現在の日本におけるお盆は家族や一族が集まり、ご先祖様や個人様を偲び供養する行事として定着してきました。

お盆には準備しなくてはいけない事やしてはいけない事がいくつか迷信のような言い伝えがあります。

ですが、細かいことはあまり気にしなくていいと私は思っています。大事なのは、形ではなく気持ちです。

お仏壇の前で一族が集まりワイワイするだけでもご先祖様は喜んでくだっさってるに違いない。そう思っています。

いつの時代も人と人とのつながりがとても大切です。

家族や友達といった直接つながれる「横のつながり」だけでなく、かつてお世話になった方々との「縦のつながり」も大事にすべきと思います。

そんな縦のご縁に感謝する機会としてお盆という特別な季節を

皆さんも過ごしてみてください。